代表挨拶

生物種によってゲノムに占める割合には幅があるものの、ほとんどの生物のゲノムはトランスポゾンと呼ばれるDNA配列(機動性DNAエレメントと総称する)で占められています。機動性DNAエレメントには宿主生物のゲノム内における転移・増幅能があるため、宿主生物のゲノムの不安定性や染色体分配異常を誘発し、がんや不妊などの疾患の発症や種の破綻に繋がる脅威として捉えられています。そこで宿主は、進化の過程で機動性DNAエレメントを封じ込める対応方法を獲得し“自身”や“世代継承”を守り共存してきたと考えられています。

一方、機動性DNAエレメントによってもたらされるゲノム構造の変化は、宿主生物の新しい遺伝子機能の獲得や表現型の多様化に寄与することも知られるようになりました。例えば、機動性DNAエレメントは、新規プロモーター活性などを宿主ゲノムに提供することで宿主の遺伝子発現、ひいては形質発現の多様化に寄与するとともに、進化の推進源として機能することが知られるようになりました。このように、機動性DNAエレメントは宿主に対して「有害」なだけでなく、「正の側面」を発揮する潜在性を持っているともいえます。このことは、多岐にわたる生物が、進化の過程で今もなお機動性DNAエレメントを自らのゲノムから排除することなく保持し続けている事実と一致します。 「機動性DNAエレメント」と「宿主」は長い年月をかけて“攻防戦”を繰り返し、今日のような共存関係を築いてきたと考えられます。

これまで機動性DNAエレメントは個別の研究領域で扱われ、体系的な解析には至っていませんでした。その理由としてはこれらエレメントの大半は宿主ゲノムに複数コピー存在しており、従来の技術ではアノテートすることすら困難であったことなど、研究の技術的な難しさが挙げられます。しかし、近年「第三世代」ロングリードの技術開発が飛躍的に進み、”T2T”と呼ばれるゲノム解析から機動性DNAエレメントの実体を俯瞰することが可能となり、機動性DNAエレメントとゲノムダイナミクス・表現型との因果関係が紐付けられるようになりました。そこで、本学術変革領域では、これまでアドレスできなかったような機動性DNAエレメントと宿主との相関がどのように宿主の生命機能制御に寄与し、世代を超えて新たな機能獲得に働きうるのか、という問題にチャレンジします。そのために、実験科学とゲノム情報科学を融合させるだけでなく、種分化・進化のタイムスケールを加速させたような様々な人工的実験系を構築することにより実験科学で解決可能な問題に落とし込み、多様な生物種を扱う参画メンバーで連携して研究推進に当たります。これにより、個別研究では達成できない、既存の学問分野の枠に収まらない学際的な研究を目指します。

領域代表

石黒 啓一郎

千葉大学 大学院医学研究院・疾患生命学 教授 / cNIVR 動物病態学 部門長

領域概要

機動性DNAエレメントが個体差・種分化・進化に果たす役割を解明

機動性DNAエレメントによってもたらされるゲノム構造の変化は、宿主生物の新しい遺伝子機能の獲得や表現型の多様化に寄与すること、進化の推進源として機能することが知られるようになった。このように、機動性DNAエレメントは宿主に対して「有害」なだけでなく、「正の側面」を発揮する潜在性を持っているともいえる。このことは、多岐にわたる生物が、進化の過程で機動性DNAエレメントと “攻防戦”を繰り返し、今もなお自らのゲノムから排除することなくそれらを保持し続けている事実と符号する。したがって、機動性DNAエレメントの持つ「正の側面」を深堀りすることが、個体差、種分化や多様な生物種の進化の理解に必要であると着想した。本領域では、機動性DNAエレメントと宿主のこれまでと現在の共存・相互関係を理解し、新たな形質獲得や種分化への寄与への可能性を解き明かすことを目指す。

機動性DNAエレメントの特性を理解するための異分野融合型の連携研究

従来の塩基配列解読技術では、機動性DNAエレメントを正確に把握することすら出来ず、殆ど全ての生物種において、その実態を俯瞰することは困難とされていた。さらに、「進化の過程」を再構築することの難しさを克服する必要もある。 そこで本領域では、多様な分野で活躍する研究者が学際的な交流を通じて、 [1]実験科学とゲノム情報科学を融合させることで、自然界のタイムスケールを人為的に短縮して種間DNA配列比較のオーソロジーでは解決できない問題に対応できる実験科学的方法論の構築、[2]多様な生物種を対象にして、最新技術を積極的に取り入れた領域内外の共同研究体制の構築を目指す。

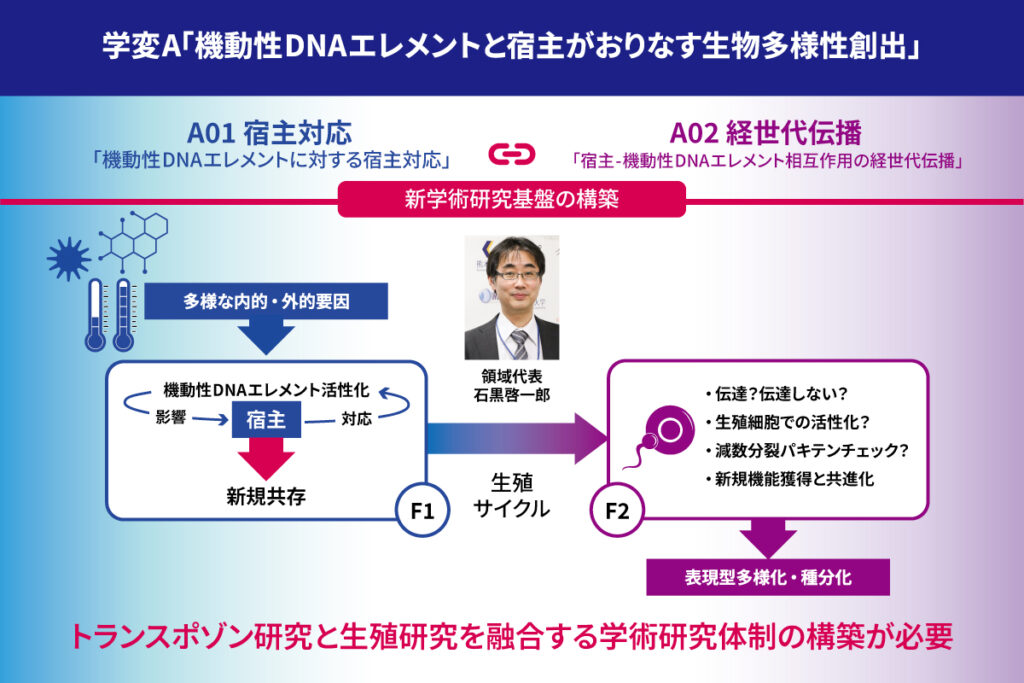

機動性DNAエレメント研究における2つの枠組み

本領域では、「A01:宿主対応」と「A02:継世代伝播」の二つの計画研究から、個別研究では達成できない異分野融合型の連携研究体制を構築する。計画研究「A01:宿主対応」では、内外的要因による機動性DNAエレメントの活性化が宿主へ与える影響と宿主の対応(宿主-エレメント連関)並びに新規共存の仕組みを、計画研究「A02: 継世代伝播」では、特に生殖サイクルにおける宿主-エレメント連関の解明、継世代伝播の立証と制御システムの解明、その表現型多様化・種分化への寄与を理解します。これにより、がん病態や老化・免疫応答の理解、植物育種への応用や機動性DNAエレメントの特性を利用した生命現象の操作技術開発などへの波及効果が期待される。さらにメンデル遺伝では説明が難しかった生命現象に切り込む。

計画研究A01宿主対応 :『内外的要因が誘発する宿主—エレメント間の相互作用の実体と機序解明』

生体を取り巻く環境には機動性DNAエレメントを活性化させる内的・外的要因が多数存在し、宿主との共存関係を揺るがす要因となる。A01計画研究では、気温上昇やウイルス感染など、さまざまな内的・外的要因が機動性DNAエレメントの機能を誘発する仕組み、機動性DNAエレメントの活性化が宿主へ与える影響と宿主の対応(宿主-エレメント連関)並びに同化過程の仕組み、の解明を目的とする。ここでは、機動性DNAエレメントが宿主の内在性システムと相互作用し、クロマチン構造や遺伝子発現を介して、F1世代の形質にどのような影響を及ぼすのか、その分子機序に焦点を当てる。さらに、機動性DNAエレメントを自在に操る革新的技術の開発を目指す。

A01 宿主対応

- CpGアイランドにおけるポリコム群とH3K9メチル化の干渉と表現型の揺らぎの解明

- 環境変化によるトランスポゾンの変動とエピゲノム動態、遺伝子発現への影響の解明

- ケモテクノロジーを駆使した機動性DNAエレメントの発動・抑制機構の解析と操作技術の開発

- 動物と植物の機動性DNAエレメントに対する維持メチル化の分子機構の解明

- 機動性DNAエレメントの宿主による認識機構の解明と種分化・新機能獲得の特異性の変遷の解明

- ショウジョウバエのトランスポゾンのホスト遺伝子への同化過程の解明

計画研究A02 継世代伝播: 『宿主—エレメント間の相互作用の生殖サイクルにおける機能解明と継世代伝播の実体 』

内的・外的要因により誘発された機動性DNAエレメントがもたらすゲノムへの変化はF1世代限りで終わるばかりではなく、表現型多様化や種分化として顕在化するには生殖系列を伝播し固定される必要がある。しかしながら、生殖系列は機動性DNAエレメントの活性化に対して、強力なバリアを以て高いハードルとなっている。計画研究A02「継世代伝播」では、機動性DNAエレメントに対する宿主応答が如何に種の生存や多様化に寄与しているかを理解するために、特に生殖サイクルや継世代伝播における研究を実施する。また、宿主—エレメント連関が伝播されるのであれば、それがどのように個体差・多様化・種分化さらに進化に寄与するのか、という問題に取り組む。

A02 継世代伝播

- 哺乳類生殖細胞の減数分裂における機動性DNAエレメントの活性化とチェック機構の解明

- 生殖系列におけるトランスポゾンの発現と宿主の応答、遺伝子発現変化の比較解析

- VDJ再構成酵素Rag1/2遺伝子のエンハンサー領域の機能と進化的痕跡の解明

- 線虫の姉妹種間での機動性DNAエレメントの制御機構、ゲノム再編成、表現型多様化の解明

- 機動性DNAエレメントの種差に注目し、水平伝播の機序とゲノムサイズ変動メカニズムの解明

総括班・評価委員

| 総括班 |

| 領域代表 石黒 啓一郎 総務委員 谷内 一郎、有田 恭平、西山 敦哉 若手・女性研究者育成委員 塩見 美喜子、藤 泰子、福田 渓 、杉本 亜砂子、春田 奈美、岩崎 由香、横林 しほり 国際活動支援委員 古関 明彦、塩見 美喜子、横林 しほり、眞貝 洋一、岩崎 由香、藤 泰子、坂下 陽彦、越阪部 晃永、工樂 樹洋、菊池 泰生、西原 秀典 基盤技術研究支援委員 工樂 樹洋、菊地 泰生、西原 秀典、古関 明彦、藤 泰子、林 剛介、有田 恭平、一柳 健司 広報委員 岩崎 由香、藤 泰子、西山 敦哉、坂下 陽彦 領域会議企画委員 横林 しほり、塩見 美喜子、藤 泰子、谷内 一郎、岩崎 由香、工樂 樹洋、福田 渓、林 剛介、一柳 健司、越阪部 晃永 |

| 外部評価委員 |

| 佐々木 裕之(九州大学) 角谷 徹仁(東京大学) 石野(金児)知子(東海大学) |

| 海外連携評価委員 |

| Lin He(UC Berkeley) Cedric Feschotte(Cornel Univ.) Susan Gasser(ISREC) Anne Ferguson-Smith(Univ. of Cambridge) Fredric Berger (Gregor Mendel Inst.) |